Il y a quatre ans,

dans mon ouvrage « Agents du Reich en Bretagne » (Skol Vreizh, 2011),

j’avais consacré un chapitre – dont j’extrais quelques passages – à l’histoire

du groupe Gallais de Fougères et rencontré Huguette Gallais qui a bien voulu évoquer ses années en camp de concentration. Son témoignage me

semblait irremplaçable, car jamais les archives ne restitueront les souffrances

et le courage dont ont fait preuve ces résistantes et résistants de la première

heure tout au long de leur déportation. Avec Huguette Gallais s’éteint une des

dernières voix de la Résistance en Ille-et-Vilaine et plus particulièrement à Fougères qui compte deux établissements scolaires portant le nom de deux grandes résistantes : le collège Thérèse Pierre et l'école Odile Gautry.

En juin 1940, les Allemands n’avaient pas encore

franchi les limites de l’Ille-et-Vilaine que les membres du groupe Gallais, dans une démarche spontanée

et isolée, décidèrent de récupérer les armes abandonnées lors de la débâcle

dans l’idée de s’en servir plus tard contre l’occupant. Cette implication du

pays de Fougères dans la

Résistance ne se démentira pas tout au long du conflit,

notamment autour des carrières d’extraction du granit, nombreuses dans la

région, mais aussi jusqu’à la mine de Vieux-Vy-sur-Couesnon. Leurs stocks d’explosifs

seront très convoités par les FTP de Louis Pétri,

alias « commandant Tanguy », bien implantés dans le secteur.

Voyant ces soldats briser leurs fusils sur les murs

du château médiéval de Fougères dont il était le gardien, René Gallais, aidé de sa femme et de sa

fille, va tout faire pour les récupérer avant l’arrivée des Allemands.

Convaincu qu’elles serviront plus tard contre l’ennemi, il les cache dans une

des tours du château. Passé l’armistice, et les occupants installés durablement

en ville, la priorité de René Gallais sera de transférer ces armes dans des

cachettes plus sûres. A cet effet, quelques patriotes possédant des véhicules

sont contactés et leur transport dans les villages alentours s’organise. C’est

ainsi que se met en place le groupe Gallais avec l’aide de François Lebossé à Laignelet et Jules Frémont, transporteur à

Saint-Brice-en-Coglès. L’ensemble atteint

rapidement une cinquantaine de personnes. Quelques mois plus tard, pendant les

vacances d’août 1941, le directeur de l’école Saint-Sulpice et sa femme, amis

de la famille Gallais, reçoivent leur beau-frère et un de ses amis. Ce dernier

n’est autre qu’Albert Chodet, ancien combattant de la Première Guerre

Mondiale, capitaine et membre du mouvement Ceux de la Libération (CDLL) situé

à Neuilly-sur-Seine. Parmi les différents

mouvements de résistance, CDLL, qui fut l’objet d’une implacable répression de

la part des nazis, est l’un des moins connus. Il a été créé au début de l’été

1940 par Maurice Ripoche, un ancien pilote de chasse

qui va surtout recruter parmi les officiers de réserve, issus notamment de

l’Armée de l’Air. Politiquement, ces résistants sont plutôt de droite. René

Gallais, qui connaît désormais Albert

Chodet, est catholique, comme la

plupart des membres du groupe. Cependant, le mouvement CDLL se convertira

progressivement à la démocratie. Ses membres s’occupent essentiellement de la

recherche de renseignements, y compris à Vichy, mais ils participent aussi

aux évasions et à l’action paramilitaire. A la suite de cette rencontre entre

le capitaine Chodet et René Gallais, le groupe intègre le réseau

CDLL et entre en liaison avec Paris. René Gallais, qui ne peut plus exercer son

métier de guide au château du fait de l’Occupation, devient employé de la

Mairie et en profite pour fabriquer des faux papiers et fournir des cartes

d’alimentation aux prisonniers évadés. L’activité du groupe Gallais ne se

résume pas seulement à la récupération d’armes, ses membres relèvent également

les emplacements des dépôts de munitions ou d’essence installés par les

Allemands, ces informations devant ensuite être transmises en Angleterre.

Marcel Lebastard, un jeune étudiant de 22 ans,

est chargé de cette mission : « Au

cours de l’été 1941, étant en vacances chez mes parents à Fougères, M. René Gallais, connaissant mes sentiments anti-allemands,

me demanda d’entrer dans son organisation et de m’occuper de rechercher

l’emplacement des dépôts d’armes allemands pouvant exister dans la région. Je

connaissais à peine les autres membres de l’organisation dont M. Gallais était

le chef et je ne connaissais pas du tout (Le couple dénonciateur). Je n’ai jamais

été, je crois, en contact avec eux avant mon arrestation par les Allemands, à

Fougères le 9 octobre 1941. C’est seulement 10 jours après mon arrestation, à

la prison d’Angers où

j’avais été transféré que j’ai su exactement ce que l’on me reprochait. J’avais

établi le plan d’un dépôt de munitions qui se trouvait près de Mi-Forêt, en

forêt de Rennes et

j’avais remis ce plan à M. Gallais pour

qu’il le fasse parvenir en Angleterre. »

Au printemps

1941, un jeune couple, originaire des Côtes-du-Nord, et dont l’homme venait

régulièrement à Fougères séjourner chez une tante commerçante rue de la

Pinterie, s’attire la confiance de la famille Gallais. Se faisant passer pour

un membre de l’Intelligence Service, cet agent des Allemands infiltre le

groupe. Ce qui va se passer ensuite n’était alors que trop prévisible.

La chute du

groupe gallais

Le 9 octobre 1941, dès 6 h du matin, les Allemands

débarquent au domicile de la famille Gallais. Alors qu’ils fouillent le

rez-de-chaussée, Huguette, qui les a entendus, cache un pistolet dans la

gouttière et des papiers compromettants dans les toilettes. Elle tire la chasse

d’eau. Alerté par le bruit, un Allemand monte et découvre la jeune fille qui

fait semblant de dormir. Les Allemands fouillent le reste de la maison. Andrée

Gallais a caché trois pistolets dans un seau

d’épluchures. Pendant toute la perquisition, un soldat allemand assis sur le

rebord de la fenêtre, balance son pied au-dessus du seau. La famille Gallais est emmenée Place d’Armes avec une cinquantaine

de membres du réseau. Ils sont ensuite enfermés dans des chambres de l’Hôtel

des Voyageurs avant que les cars allemands ne les transfèrent à Angers via Rennes. Au moment de leur départ,

les Fougerais sont très nombreux sur la place et entonnent la Marseillaise. Les

Allemands chargent et les repoussent. Gérald

Gallais, le jeune frère d’Huguette,

est libéré immédiatement faute de preuves. Une tante de Pontorson vient le chercher. Sous prétexte d’aller

récupérer des vêtements et des affaires d’école, il récupère les trois

pistolets qu’avait cachés sa mère, les cache dans son cartable et les dépose

chez Joséphine Caillet, membre du groupe.

Dès l’aube donc,

de ce jeudi 9 octobre, les Allemands procèdent à plusieurs arrestations et

perquisitions. Ils ne vont pas n’importe où car tout semble indiquer qu’ils ont

la liste exacte des suspects qu’ils doivent appréhender. La famille Gallais est

la première visée : « Nous

fumes arrêtées, en même temps que M. Frémont, de Saint-Brice-en-Coglès, M. Lebossé, M. et Mme Pitois et

d’autres, en tout quatorze, le 9 octobre 1941, à la suite d’une mission exécutée

la nuit même. Le matin, des Allemands, venus perquisitionner nous emmenaient à

la Kommandantur où nous restions toute la journée pour subir un interrogatoire

dont le résultat resta négatif pour les Allemands, bien entendu. Pourtant nous

fûmes transférés dans la prison d’Angers. Et c’est là, à Angers (que l’homme et la

femme agents des Allemands) arrêtés avec nous, furent libérés. Pourquoi ?

Le premier doute nous vint de là. Et depuis, nous avons eu confirmation et

pouvons certifier maintenant que ce sont eux qui, pour un motif qui ne peut

être que l’appât de l’argent à gagner (100 000 F par tête

paraît-il) nous ont dénoncés. »

Le

regroupement à l’Hôtel des Voyageurs

Toutes les personnes interpellées ce jour-là, soit un

peu plus d’une cinquantaine, sont immédiatement emmenées à l’Hôtel des

Voyageurs, réquisitionné par la Feldgendarmerie, pour y subir leurs premiers interrogatoires.

Arrêtée à son domicile face au château, Huguette Gallais se rappelle avoir remonté à pied la rue de la

Pinterie, encadrée par des soldats en armes.

C’est vers la

prison d’Angers que les patriotes fougerais sont transférés le

soir même de leur arrestation à bord de deux autocars. Huguette Gallais se souvient qu’il faisait encore jour, puisque

les ouvriers des usines de chaussure, ayant appris les arrestations en quittant

leur travail, se regroupèrent devant le tribunal de Fougères, place Gambetta, face à

l’hôtel des Voyageurs. Ne pouvant s’interposer, ils ont entonné la Marseillaise.

La déportation

en Allemagne

Des 55 personnes arrêtées le 9 octobre, 41 sont relâchées à partir

du 26 octobre. L'affaire se présente on ne peut plus mal. Le 20 octobre en effet, à Nantes, le lieutenant-colonel Karl Hotz est abattu par des résistants, avec les conséquences que l'on connait. Les quatorze autres, considérées par les Allemands comme le

noyau dirigeant du groupe, restent détenues à la prison d’Angers. A la mi-novembre, les onze

hommes sont transférés à la prison de Fresnes, tandis que les trois femmes

sont dirigées sur celle de la Santé. Le 18 décembre 1941, les

quatorze patriotes sont déportés vers Augsburg, ville située à l’ouest de la

Bavière, en attendant d’être jugés par le Tribunal du Peuple

(Volksgerichtshof). Jugement qui n’interviendra que le 23 février 1943, soit

après 14 mois de mise au secret.

Des quatorze prisonniers, ils ne sont plus que douze

à comparaître lors du procès tenu le 23 février 1943 à Munich. En effet, Joseph Brindeau, tuberculeux, est décédé dans

sa cellule le 30 mars 1942, par manque de soins. Quant au gendarme Jagu, faute de charges

suffisantes, iléchappera au tribunal et sera libéré plus tard. Tous sont

condamnés à mort : Jules Frémont, René Gallais, François Lebossé, Raymond Loizance, Antoine Perez, Marcel Pitois, Louis Richer, Jules Rochelle, Marcel Lebastard, Andrée Gallais, sa fille Huguette et Louise

Pitois. Trois avocats ont été désignés pour « défendre » les accusés.

Huguette Gallais, qui comprend un peu

l’allemand, fut étonnée d’entendre l’un de ceux-ci, le docteur Reisert, plaider en faveur de son

père, comme lui ancien combattant de la Première Guerre Mondiale. Reisert sera arrêté par les nazis puis

libéré par les Américains en 1945.

Parmi les douze condamnés à mort, huit hommes : Jules

Frémont ; René Gallais ; François Lebossé ; Raymond Loizance ; Antoine Perez ; Marcel Pitois ; Louis Richer et Jules Rochelle seront transférés à la prison

« Stadelheim » de Munich le 9 septembre 1943. Le 21 septembre 1943, les

huit résistants seront décapités entre 17 h et 17 h 30. Tous ont reçu la

communion par l’aumônier de la prison avant d’être exécutés. Sanction terrible pour des résistants qui n'ont jamais tiré le moindre coup de feu ni tué qui que ce soit.

Andrée Gallais, sa fille Huguette et Louise

Pitois seront graciées, ainsi que le

jeune Marcel Lebastard. Les trois femmes et le jeune

homme vont transiter de camps de travail en camps de concentration jusqu’à la

capitulation du Reich. Louise Pitois, 41 ans, trop épuisée, va

décéder le 10 mai 1945 au camp de Bergen-Belsen, juste avant son rapatriement

prévu par les Américains. Ne réchapperont donc de l’horreur des camps nazis

qu’Andrée Gallais, sa fille Huguette et Marcel

Lebastard.

Tout au long de leur calvaire concentrationnaire,

Huguette Gallais, sa mère et Louise Pitois, resteront ensembles :

« Nous ne faisions qu’une. Dès que

l’une d’entre nous flanchait, les deux autres la soutenaient. A Mauthausen, les Allemands voulant l’emmener, je me

suis couchée sur Louise Pitois, pour empêcher qu’elle soit séparée de nous. » Pesant à peine

trente kilos lors de sa libération, Andrée Gallais, 45 ans, sera la plus

affaiblie, au point de rentrer à Paris sur une civière : « Je ne me souviens plus des dates de mes

transferts dans les différentes résidences où j’ai été incarcérée. Mais comme

partout, j’ai suivi ma fille, je me rapporte à ce qu’elle vous a indiqué (…)

J’ai été condamnée à mort plusieurs fois à l’audience du 23 février 1943 à

Augsburg ; pendant trois mois à Munich j’ai

été au secret spécial des condamnés à mort et ma condamnation n’a jamais été

commuée. Le dernier camp où j’ai séjourné c’est celui d’extermination de

Mauthausen où

j’ai été libérée le 22 avril 1945 par la Croix-Rouge suisse. Pendant toute ma détention, j’ai subi

des sévices de toutes sortes, longs interrogatoires, menaces, privations de nourriture ;

pendant un an j’ai été au secret en cellule. Quand j’ai été en camp de

concentration, j’ai été astreinte aux travaux les plus pénibles. Pendant que

j’étais aux travaux forcés, je travaillais dans l’eau pour laver le maïs. On

nous enfermait dans une salle où se trouvaient les barils contenant l’eau et le

maïs dans une atmosphère telle que la surveillante ne pouvait elle-même rester

dans la salle. Elle sortait et nous enfermait à clef. J’ai fait naturellement

de la dysenterie et de la paratyphoïde. Comme toutes les femmes que les

Allemands employaient à des travaux pénibles, j’ai eu une descente d’organes.

Pendant que nous étions à Mauthausen, souvent la nuit on réquisitionnait des

femmes pour des scènes d’orgies. »

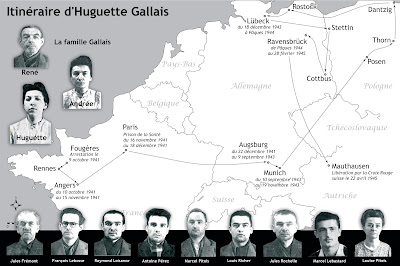

Plus jeune, Huguette Gallais, 24 ans, se souvient

parfaitement des camps où elle fut internée : « Je suis restée à la prison d’Angers du 10

octobre au 15 novembre puis transférée à la Santé jusqu’au 18 décembre, de là à Augsburg où je

suis arrivée le 22 décembre. Je suis restée au secret pendant 14 mois, ma mère

pendant un an et mon père pendant 18 mois. J’ai été condamnée à mort et jusqu’à

ma libération, en suspension d’exécution ; ma condamnation à mort est du

23 février 1943. J’ai quitté Augsburg le 9

septembre 1943 pour Munich où je

suis restée au secret spécial des condamnés à mort jusqu’au 19 novembre 1943. A cette date je suis

partie pour le bagne de Lübeck en

passant par la Pologne avec des arrêts à Thorn, Posen. Le voyage a duré cinq semaines. Nous

sommes arrivés à Lübeck le 18

décembre 1943 jusqu’à Pâques 1944. De là, envoyées au bagne de Cottbus en

passant par Stettin. Nous avons quitté Cottbus pour

être conduits au camp de concentration de Ravensbrück où nous

sommes restés jusqu’au 28 février 1945, nous en sommes parties pour le camp

d’extermination de Mauthausen où nous avons été libérées le 22

avril 1945 par la Croix-Rouge suisse. Pendant mes interrogatoires et toute

ma détention, j’ai été l’objet de mauvais traitements, de privations de

nourriture et de travaux forcés. »

|

| Kristian Hamon, Agents du Reich en Bretagne, Skol Vreizh, 2011. |

Huguette et sa mère ne feront qu’un bref séjour à Fougères avant d’être accueillies par de la famille à Pontorson. Alors que ses souvenirs des arrestations et de sa déportation sont intacts Huguette ne se rappelle plus de son retour à Fougères. Sinon qu’elle se revoit, encore vêtue de sa tenue de déportée avec ses sabots, en haut de la rue de la Pinterie d’où on lui montre le château. Tout a été bombardé, la rue est détruite, ainsi que sa maison, située tout en bas, face au château. Plus tard, les deux femmes seront relogées dans une baraque installée sur l’emplacement de l’ancienne maison.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire